Uno studio pubblicato sul British Medical Journal rivela che il 29,4% dei pazienti ospedalizzati per Covid ha avuto entro 140 giorni dal primo almeno un altro, successivo, ricovero, e di questi il 12,3% è deceduto. Il rischio di sviluppare problemi respiratori in chi era stato ricoverato una prima volta per Covid rispetto alla popolazione generale era moltiplicato per 6 (il 30% dei dimessi ha sviluppato disturbi polmonari), quello di sviluppare diabete per 4,8, problemi importanti cardio-vascolari per 4,8, di sperimentare malattie renali di 1,5 e epatiche di 0,3. Analogamente, in una indagine americana il 20% è andato incontro a un secondo ricovero e il 9% di questi è deceduto entro due mesi dalla dimissione e chi ha subito un ricovero per questa malattia virale presenterebbe un rischio molto aumentato di sviluppare problemi renali, diabete, ictus, embolie polmonari, miocarditi e altro ancora

Milano, 13 aprile 2021 – L’infezione da SARS-CoV-2, nelle sue forme più gravi, coinvolge contemporaneamente più apparati, come anche quello cardiovascolare, dove i danni possono essere molto gravi. Il suo coinvolgimento non è ancora chiaro e compreso. Giacomo Ruzzenenti, Valentina Giani, Marco Biolcati, Filippo Leidi, Massimiliano Monticelli, Alessandro Maloberti e Cristina Giannattasio del Cardiocenter di Niguarda, sostenuto dalla fondazione De Gasperis, si sono occupati di fare una revisione della letteratura in merito al danno cardiaco acuto (acute myocardial injury) in corso di infezione da SARS-CoV-2. Tale danno viene identificato come un rialzo improvviso dei livelli di troponina ed è associato con un peggior outcome dei pazienti.

Il tasso di mortalità per Covid-19 è maggiore nei pazienti con più comorbilità pregresse come il diabete mellito, l’insufficienza renale, l’ipertensione arteriosa o una storia di malattia coronarica, che hanno in partenza meno capacità di attuare meccanismi di compenso; ma è anche più elevato in quei pazienti con più alti livelli di interleukina 6, proteina C reattiva, procalcitonina, ferritina e D-dimero, che indicano quindi un processo flogistico più violento.

Allo stesso modo elevati livelli di troponina hanno dimostrato di associarsi ad una peggiore prognosi. Sperimentare un danno cardiaco acuto in corso di infezione da SARS-CoV-2 sembra dunque portare ad una prognosi peggiore e ad un maggior rischio di morte. Gli alti valori di troponina sono stati, inoltre, ritrovati maggiormente negli uomini, nei pazienti polipatologici con ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, insufficienza renale cronica, gli stessi che mostravano di avere una peggiore prognosi.

È importante a questo punto capire se il danno miocardico sia dovuto a un’azione diretta del virus verso il cuore e verso i vasi oppure un fenomeno secondario ad una grave compromissione generale di tutti gli apparati dovuta ad un avanzato stato settico del paziente. Di seguito il testo dello studio, pubblicato su High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention.

Studi sui danni miocardici da Covid-19

Benché inizialmente sembrasse che il virus potesse determinare un grave danno miocardico diretto, sono stati pubblicati recentemente alcuni lavori a sfavore di questa ipotesi. Secondo i risultati di questi studi, è più probabile un’eziologia multifattoriale del danno miocardico.

Nel primo, Cristina Basso et Al hanno analizzato dal punto di vista istologico il tessuto miocardico di 21 pazienti deceduti per infezione da SARS-CoV-2 al fine di cercare di comprendere al meglio il coinvolgimento cardiaco. In particolare, hanno studiato il tipo di infiltrato infiammatorio, il grado di infiammazione tissutale e di fibrosi. Da questo è emerso che un quadro istologico riferibile ad una miocardite con infiltrato linfocitario multifocale era evidente solo in pochi casi.

Nella maggior parte dei pazienti il riscontro autoptico preponderante era un infiltrato monocito-macrofagico diffuso in assenza di un correlato danno dei cardiomiociti. Si tratta di un quadro non patognomonico per miocardite virale quanto di un riscontro frequente in molteplici condizioni patologiche gravi. Questo ritrovamento sembra essere più ascrivibile ad un danno cardiaco infiammatorio in corso di grave sepsi piuttosto che a un tropismo virale diretto.

I riscontri autoptici suggeriscono perciò che il danno miocardico possa essere multifattoriale in corso di un quadro clinico critico.

Ad oggi l’ipotesi più accreditata è che il danno miocardico sia secondario a più eventi che si generano in corso della risposta infiammatoria massiva durante Covid-19 come lo storm citochinico, il danno endoteliale e microvascolare e un aumento delle richieste metaboliche in pazienti con una ridotta riserva coronarica.

Un altro studio ha cercato di comparare il danno cardiovascolare osservato in corso di Covid-19 rispetto a quello che si può osservare in corso di gravi polmoniti batteriche. È emerso che il danno miocardico non è più frequente nella polmonite da SARS-CoV-2 rispetto alle polmoniti di altra natura. Non si tratta di un evento speciale o patognomonico, non dipende direttamente dal virus quanto al grave stato sistemico infiammatorio e alla severità della condizione clinica.

Tanto che il danno cardiaco sembra quasi essere più frequente nelle polmoniti non COVID relate. Anche la disfunzione ventricolare che si può osservare nell’infezione da COVID sembra avere un’incidenza analoga nelle polmoniti di altra natura.

A differenza delle altre polmoniti però la sindrome da SARS-CoV-2 ha una spiccata tendenza protrombotica, con un rischio maggiore di trombosi venosa e di tromboembolia polmonare che possono inficiare la prognosi.

L’origine del danno miocardico è plausibilmente multifattoriale secondario all’ipossia combinata ad un aumento del fabbisogno di ossigeno, al rilascio massivo di mediatori infiammatori, allo stato procoagulativo.

Ancora sconosciuti sono, invece, gli effetti a lungo termine dell’infezione da Covid-19. Si definisce LONG-COVID la permanenza di sintomatologia per lo più sfumata oltre la fase acuta della malattia per un periodo di circa 3 settimane. Prende invece il nome di CRONIC-COVID il prolungarsi dei sintomi per oltre le 12 settimane. Tra i sintomi più frequenti ritroviamo l’astenia la facile faticabilità, la dispnea e l’intolleranza ortostatica. Si ipotizza inoltre che l’ipotensione ortostatica possa derivare da una disfunzione del sistema nervoso autonomo. È possibile che la disautonomia derivi da un danno virale diretto sul sistema nervoso autonomico oppure secondaria ad un meccanismo autoimmune.

Probabilmente, ancor più di un possibile danno cardiovascolare diretto, sono state le complicanze indirette determinate dalla pandemia (riduzione delle cure per patologie acute extra Covid e sospensione del follow-up dei pazienti cronici) ad impattare sul sistema cardiocircolatorio.

Durante l’emergenza sanitaria, diversi ospedali si sono ritrovati a dover ristrutturare la loro organizzazione interna con movimenti di postazioni letto e di personale specialistico ed infermieristico per accogliere il sempre più crescente numero di pazienti con infezione da SARS-CoV-2. Questa diversa allocazione di risorse ha messo in seria difficoltà le normali attività di tutti i reparti ospedalieri, tra cui anche quelle dei servizi di cardiologia.

In accordo con le linee guida promulgate in occasione della pandemia, procedure non urgenti come coronarografie elettive e trattamenti interventistici di valvulopatie hanno subito un brusco rallentamento. Il ritardo nella loro esecuzione, tuttavia, ha portato ad un aumento della prevalenza delle condizioni morbose come l’insufficienza cardiaca o la cardiopatia ischemica sintomatica, oltre ad un significativo aumento della mortalità cardiovascolare. Le attività ambulatoriali sono state sospese per lungo tempo a partire dall’esordio dell’emergenza sanitaria, e sebbene si sia dato grande slancio al ruolo della telemedicina, il follow-up di molti pazienti cardiologici è stato interrotto.

Nel corso delle diverse ondate, si è inoltre assistito ad un cambiamento del modo di vivere, caratterizzato da una limitazione dei contatti tramite il distanziamento sociale, dalla chiusura di varie attività e, nei casi più estremi, dai lockdown. Questo ha portato, soprattutto durante la prima ondata, ad un atteggiamento di diffidenza e timore nei confronti degli ospedali – sempre più spesso considerati come epicentro dei focolai dell’infezione – con un drastico calo del numero di pazienti che si sono rivolti ai servizi ospedalieri.

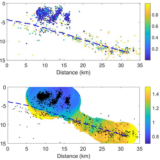

Per quanto riguarda i pazienti cardiologici, i dati dimostrano una drastica riduzione delle ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari nei mesi di Marzo e di Aprile 2020. Secondo le indagini condotte da diverse Società scientifiche e da alcuni centri, in quel periodo è stato registrato un calo degli accessi in Pronto Soccorso per dolore toracico e dei ricoveri per sindrome coronarica acuta che ha raggiunto il 50% in meno rispetto al 2019.

Questo non significa che durante il primo lockdown l’incidenza dell’infarto sulla popolazione fosse diminuita, bensì che la paura del coronavirus avesse interrotto il normale flusso di azioni che – partendo dal soccorso tempestivo attivato al momento della chiamata sul territorio o della presentazione in ospedale – di norma permettono di gestire in maniera ottimale un paziente critico. La conseguenza immediata è stata un peggioramento della prognosi, testimoniato dai dati sul numero di arresti cardiaci extraospedaieri che, in Lombardia, sono aumentati del 58% nei primi 40 giorni di pandemia rispetto allo stesso periodo del 2019.

In quel periodo è incrementato il numero dei cosiddetti “late presenters”, ovvero coloro che giungono all’attenzione medica a più di 48-72 ore dall’inizio dei sintomi. Questa titubanza ha comportato l’aumento dell’incidenza delle complicanze dell’infarto a breve termine (rottura di parete, aneurisma ventricolare, rottura di corda tendinea della valvola mitrale) a medio e a lungo termine (insufficienza cardiaca su base ischemica).

Le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco sono diminuite a livello globale fino al 29% nel periodo che va dal 13 marzo al 30 aprile 2020, rispetto allo stesso periodo nel 2019 (come riporta uno studio Tedesco). La presentazione del paziente spesso tardiva e in condizioni cliniche scadenti, unita al grande carico di lavoro a cui è stato sottoposto il sistema sanitario durante la fase emergenziale, ha comportato, sempre secondo lo stesso studio, un aumento della mortalità di tali pazienti.

In uno studio Danese emerge un calo del 47% delle diagnosi di fibrillazione atriale di nuova insorgenza, durante un periodo simile (12 Marzo-1 Aprile 2020, rispetto all’anno precedente). Anche la popolazione soggetta a diagnosi risultava differente: individui più giovani e con più comorbilità (storia di insufficienza cardiaca, stroke e cancro), questo probabilmente grazie a una sorveglianza sanitaria maggiore su questo tipo di pazienti. Tuttavia, nello stesso studio non si dimostra una significatività statistica nell’aumento degli eventi fatali correlati alla fibrillazione atriale. Si potrebbe ipotizzare che il fenomeno della mancata diagnosi si aggiunga ad un effettivo calo dell’incidenza.

In tal senso l’intensa copertura mediatica volta ad educare la popolazione verso comportamenti igienici adeguati, il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine potrebbero aver contributo alla riduzione della diffusione del virus influenzale sostenuta e alla minor incidenza di riacutizzazioni di scompenso cardiaco. Collateralmente però l’aver instaurato in alcuni uno stato di timore e diffidenza nei confronti dell’ospedale ha sollevato nuove problematiche che richiederanno in futuro l’attuazione di nuove strategie nel campo della prevenzione, diagnosi e cura.

Salva come PDF

Salva come PDF